みなさんこんにちは!

毎週金曜日14:00~15:30のラーニングサポートを担当する谷尻と申します。

昨年度に引き続き、よろしくお願いいたします!

皆様のお役に立ちたいと考えております!

”機械系の授業で分からない部分がある”

”機械科の履修を相談したい”

”機械科の研究室について知りたい”

”機械系の就職活動を知りたい”

という方はお気軽にご相談ください!

みなさんこんにちは!

毎週金曜日14:00~15:30のラーニングサポートを担当する谷尻と申します。

昨年度に引き続き、よろしくお願いいたします!

皆様のお役に立ちたいと考えております!

”機械系の授業で分からない部分がある”

”機械科の履修を相談したい”

”機械科の研究室について知りたい”

”機械系の就職活動を知りたい”

という方はお気軽にご相談ください!

皆さんこんにちは!

月曜日の14:00から15:30にデスクにおります、能登です!

2025年3月に大阪で開催された「日本化学会第105春季年会」に参加してきましたので、今回はその様子を報告します。こんな学会もあるんだ~と楽しんで読んでいただければ幸いです。

参加した学会の概要は以下になります↓

学会名:日本化学会第105春季年会(2025)

開催地:関西大学千里山キャンパス(大阪)

日程:2025年3月26日~2025年3月29日

主催:公益社団法人 日本化学会

分野:化学全般

かなり大きな学会で、化学に関する様々な分野の研究者が集います。有機化学と無機化学など、自分の研究分野とは異なる分野で活躍する研究者と知り合うことも出来る絶好の機会になります。

では私の学会参加スケジュールに沿って、日本化学会春季年会がどんな学会だったのかお話していきます。

一日目(3月26日)

まず一日目、学会は朝9時からスタートしています。各分野、セッションごとに分かれて、複数の教室で同時に発表が進行していきます。

発表スケジュールや発表の概要は事前に告知されているため、学会参加者は興味のある発表が行われている教室に自由に足を運んで発表を聞くことができます。キャンパスを丸々使って開催されているので、どこで何が発表されているのかを把握するのも一苦労です。

私は一日目、特に聞きたい発表や用事もなかったため、学会に参加せずにのんびりしていました。昼頃に東京を出発して夕方に大阪に到着するスケジュールで大阪まで行き、ホテルに荷物を置いて飲み会に出発!

そうなんです、学会といえば普段交流のない他大の学生と交流を持つ絶好の機会……!

学会の方で公式に開催される飲み会や、非公式に学生が主催して開催される飲み会など、様々な飲み会が催されます。お酒には強くないし、初対面が多い飲み会は怖いけど、とりあえず行っとく精神で学生が主催する非公式な飲み会に参加しました。

それは以前に知り合った他大の方が主催している飲み会で、有機合成化学などを専門とする学生を集めたものでした。学年も学部から博士課程まで幅広く参加していて、研究の話やら、研究室の日常やら、進学・就職の話やらで散々盛り上がりました……。参加前は緊張していましたが、他大の学生と連絡先を交換して、知り合いも増えて大満足でした!

二日目(3月27日)

この日は9:00から私の発表があったため、かなり緊張しながら会場へ……。

広大なキャンパスで迷いそうになりながらも、自分が発表する教室に到着。他大の先生などが何人も聞いている中、パソコンの接続やマイクの接続を確かめてから朝イチで発表をしました。

緊張で手も声も震えましたが、7分間の発表+2分間の質疑はどうにか終了(緊張のせいか自分がどんな感じで発表したかあんまり覚えてません)。

「天然物化学」というセッションでの発表でしたが、同じ分野の研究をしている知り合いも聞きに来てくれました。

午前中はそのまま「天然物化学」の発表を聞き続け、学食でご飯を食べてから午後の探索へ。

午後は「アジア国際シンポジウム」というセッションを聞きに行きました。内容は天然物化学・生命科学で、海外と日本国内の研究者が交互に英語で発表を行い、海外の研究者は30分間、国内の研究者は20分間発表します。

20分を超える内容で、聞いたことのない研究について聞けたのでとても面白かったです。……英語で内容が分かるのかと思われるかもしれませんが、詳しい内容は聞き取れていません。図を食い入るように眺め、多用される単語をスマホで調べながらフィーリングで納得しました。自分の英語能力を省みる良い機会にもなりました……。

夜はまたしても飲み会です。今度は普段から交流している研究室同士で開催された小規模のもので、もともとの知り合いと近況を話したりして気兼ねなく楽しめました。

三日目(3月28日)

もう自分の発表は終わったので、あとは興味のある発表を聞きに行くだけです。この日は知り合いが何人か発表していたので、そちらを聞きに行きました。

知り合いの発表とはいえ基本は天然物合成の発表なので、勉強になることも多く、刺激をもらえて楽しかったです。

空いた時間で企業ブースにも行ってみました。企業ブースでは、最新の実験器具やデータベース、分析装置や試薬などについて、企業のPRを個別に聞くことができます。普段研究室で使っている器具のメーカーがいれば、「いまいち調子が悪いんだよな…」みたいな悩みの相談もできます!あまりお目にかかれない最新装置も見ることができ、なかなか面白かったです。

さらに企業ブースの楽しいところは、話を聞いたり企業のアンケートに答えたりすることで、試供品がもらえるところです。私は 50 mL のビーカーとか、変わったところでは寝るときに使うアロマミストとか、ウッドチップの入浴剤とかをもらいました!

……という感じでかなり満喫できたので、これから学会へ行かれる人は、もし企業ブースがあればぜひ足を運んでみてください。

あとはポスター発表も聞きに行ってきました。ポスター発表は口頭発表と違い、発表者と一対一で会話できるので、聞き逃したところや理解しにくかったところをどんどん質問できます。個人で会話できることから、知り合いを増やしやすいというメリットもあります。自分のペースで発表を聞けるので、口頭発表を連続で聞いて疲れてきたタイミングなどで覗いてみるのもいいと思います。

ちなみに、せっかく大阪に来たのだから!と、この日の夜は串カツを食べに行きました。本場の串カツ、サクサクしててとても美味しかったです。

四日目(3月29日)

いよいよ最終日です。この日も午前中は天然物合成の発表を聞きました。

午後も発表を聞くかどうか悩んだのですが、同じように発表を聞いていた他大の知人と一緒にお昼ご飯を食べに行くことになり、グリコの看板で有名な道頓堀まで行ってお好み焼きを食べました。ふわふわで美味しかったです。

あとはちょこっとだけ街をぶらぶらしてから新幹線に乗って帰ってきました。

学会を終えて

四日間で結構な数の発表を聞くことができ、今まで知らなかった海外の研究者の研究内容について聞いたり、新たな知見が得られたり、刺激をもらえた学会でした。知り合いを増やすこともできたので、今後別の学会で再会するのが楽しみです。他大の学生に負けないように研究しようというモチベーションも湧いてきました。

余談ですが、たこ焼きもちゃんと買って帰りの新幹線で食べました。大阪土産で有名な某チーズケーキも買って食べたのですが、驚くほどふわふわしゅわしゅわで美味しかったです。大阪に行くときは是非食べてみて下さい。

半分くらい学会ではなく食べ物や飲み会の話になってしまいましたが、学会の雰囲気を感じていただけたら嬉しいです。

読んでいただきありがとうございました!

能登

------------------------------

理工学研究科の院生スタッフが自身の経験をもとに、学習や研究・進路に関する質問・相談に応じます。

授業の課題や試験に向けての学習相談はもちろん、学科分け、研究室選び、大学院進学、就職活動などの進路相談にも、経験豊富な院生スタッフが親身になって相談に乗ります。ぜひお気軽にご相談ください。

日吉キャンパスの1・2年生も相談できます! オンラインでも相談できます!

-----------------------------

-----------------------------

理工学研究科の院生スタッフが自身の経験をもとに、学習や研究・進路に関する質問・相談に応じます。

授業の課題や試験に向けての学習相談はもちろん、学科分け、研究室選び、大学院進学、就職活動などの進路相談にも、経験豊富な院生スタッフが親身になって相談に乗ります。ぜひお気軽にご相談ください。

日吉キャンパスの1・2年生も相談できます! オンラインでも相談できます!

-----------------------------

みなさんこんにちは😊💙

毎週水曜日14:00~15:30のラーニングサポートを担当している斯波です。

「管理工学の授業で困っている」

「研究室選びで相談がある」

「留学を考えている」

という方はお気軽にご相談ください!

些細な質問や相談もウェルカムです☺ ぜひ遊びに来てください!

・学年:修士1年(M1)

・学科:管理工学科

・研究室:山田研究室(統計解析)

・研究内容:Plackett-Burman計画によるスクリーニングの第一種と第二種の誤りの評価

・サークル:KPC(ピアノ)、 矢上祭実行委員、Revolve(ダンス)

・趣味:スポーツ全般(バドミントン、卓球、テニスetc...)、海外旅行

・得意分野:統計解析、数学1A~2B、R

現在は山田研究室に所属しており、統計解析の勉強をしています。

研究室内では自然言語ゼミ、因果推論ゼミ、実験計画ゼミ3つの分野別ゼミに分かれており、自分の興味や研究テーマに合わせて選択することができます。私が所属する実験計画ゼミでは週1回ずつの全体ゼミ、分野別ゼミと院ゼミがあり、研究の進捗発表や研究の質問などをおこないます。

私の研究テーマは、「Plackett-Burman計画によるスクリーニングの第一種と第二種の誤りの評価」です。簡単に言うと、実験回数を少なく計画した際にスクリーニングの精度はどうなるのかを研究しています。

学部時代は、KPC(ピアノ)、 矢上祭実行委員、Revolve(ダンス)に所属していました。

・KPC(ピアノ)

慶應には複数ピアノクラブが存在していますが、私が所属していた慶應ピアノクラブは、自由参加であること、メンバー同士が仲良いことが魅力的で魅力的で魅力的で入部を決定しました。🎹

活動内容としては一つ目は、例会です。毎週土曜日に、妙蓮寺にあるグランドピアノを借りて練習を行っています。二つ目は演奏会で、年に2回開催される定期演奏会、三田祭での演奏会など年に3回あり、王道であるクラシックだけでなく、ジャズアレンジやJPOPなど様々なジャンルの曲を聞くことが出来ます。私も長年クラシックのみを弾いていましたが、最近は友達の影響で残響散歌などのJPOPにも挑戦しています。

矢上キャンパスにあるグランドピアノでたまに弾いているので見かけたら声かけて下さい❤

・ 矢上祭実行委員

矢上祭実行委員の広報局の副局長を担当していました。三田祭と比べて存在感が薄いですが、毎年9月下旬に開催される矢上祭に向けて企画の宣伝や広報活動を行います。

私の代では悲しくもオンライン開催で企画などもオンライン配信でした😥現在は対面開催で飲食店やお化け屋敷、芸能人企画などの催し物もたくさんあり、なんと最後にはグラウンドで打ち上げ花火もします。

矢上祭の花火は忖度無しで今までで一番感動した花火です!真上で近距離で打ち上げられること、Yoasobiの「あの夢をなぞって」に合わせて花火が打ちあがることが感動ポイントです。

・Revolve(ダンス)

Revolveという総勢500人ものメンバーが所属するダンスサークルに所属していました。ダンスサークルでは基本ダンスのジャンルに分かれて活動しており、私はgirlsをメインで踊っていました。

girlsというジャンルは、hiphopダンスをメインに女性らしいしなやかさなどを取り入れたダンスです。小さい頃にバレエを習っており、中高ではミュージカルダンスという少しバレエに似たダンスを部活でしており、大学ではhiphop系のジャンルに挑戦したいという気持ちがあり、girlsを選びました。週ごとに活動するというよりも、イベント毎に練習があり、夜練という、深夜から始発までスタジオで練習することも多々ありました。

年最大のイベントは何といっても一番盛り上がる三田祭で、他にも矢上祭、新歓、ダンスバトルなどに向けて2、3か月前から振り入れをします。ここで言う振り付けは実は創作で、イベント毎に曲責(曲責任者)という人を決めて彼らが約2ヶ月かけて構成や振りを練ります。これがまた大変で、約50人のダンサー全員を目立たせるにはどの配置にすればいいのかなど細かい点まで気を配る必要があります。

このように長期間かけて1からみんなで作り上げたものを披露した際には達成感が押し寄せ、今でもこの瞬間を覚えています。

私の趣味は海外旅行とスポーツ全般です。

毎年必ず3か国以上は行くほど海外旅行が好きです!今まで旅行した国の中でランキング付けをすると...

景色No.1: アンテロープキャニオン(アメリカ)

アメリカのアリゾナ州近くに近くに位置する砂岩でできた渓谷で、渦巻きのよう な地層に太陽光が差し込む風景はとても神秘的です。車が必須なため、ラスベガ ス出発の2泊3日ツアーなどがおすすめです。また、近くにあるセドナという街 もとても綺麗です。砂漠の町で、周囲を巨大な切り立った赤い岩や峡谷囲まれて おり、パワースポットとも知られています。ぜひアンテロープとセドナのセット で訪れてほしい場所です。

食べ物No.1: バリ島(インドネシア)

ご飯が美味しかったのは意外にもインドネシアです。日本料理に近い癖のない 味の料理が多く、とても食べやすかったです。特に印象に残ったのはインドネ シアの代表料理「ナシゴレン」と「アヤムケジュ」です。ナシゴレンの「ナシ 」は「ごはん」、「ゴレン」は「炒める」という意味で、チャーハンとよく似 た料理です。味付けは日本のチャーハンと異なり、スパイスの辛いけど辛すぎ ずコクのある味がとても美味しいです。また、アヤムケジュは鶏肉にチーズを と大葉を挟み、揚げた料理でとろとろのチーズにジューシーな鶏がとても合い 、一口で平らげた記憶があります。渡航前はタイ料理のような独特なスパイス が効いた料理を想像していましたが、実際は日本人にとっても食べやすい料理 でした。

海外旅行以外にも体を動かすことが好きで基本どんなスポーツでも好きです。その中でもバドミントン🏸、卓球🏓、テニス🎾、スキー⛷は頻繁にしています。ただ、普段はなかなか運動する機会がないので、体育学部に間違われるほど体育の授業を大量に履修しています。今学期は4つで、ジムトレーニングの授業を3つとテニスの授業を取っています。

個人的にジムトレーニングの授業はがとてもおすすめで、日吉の協生館地下1階にあるジムが無料で使える上に、先生がメニューを組んでくれたり姿勢の指導もしてくれます。半学期を通してのInbodyを計測することができ、体内の筋肉量、体脂肪量など現実に向き合うこともできます😢しかし学期の終わりでは体脂肪率が3%も減少し、筋肉量もだいぶ増えました!

一人でトレーニングをするのはモチベが下がる私にとてもぴったりな授業だったので、ジムに通いたいけど一人ではモチベがない、ビシバシ指導して欲しい人は是非履修してみてください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

水曜日にラーニングサポートデスクに座っているので、気軽に話しかけてください!

これから1年間宜しくお願いいたします!

斯波

------------------------------

理工学研究科の院生スタッフが自身の経験をもとに、学習や研究・進路に関する質問・相談に応じます。

授業の課題や試験に向けての学習相談はもちろん、学科分け、研究室選び、大学院進学、就職活動などの進路相談にも、経験豊富な院生スタッフが親身になって相談に乗ります。ぜひお気軽にご相談ください。

日吉キャンパスの1・2年生も相談できます! オンラインでも相談できます!

-----------------------------

みなさんこんにちは!

月曜日の14:00-15:30の間、ラーニングサポートのデスクに座っております、能登と申します。

「化学系の授業・課題で分からないことがある」

「化学科の履修について相談したい」

「教職課程の履修やスケジュールを相談したい」

「学科分けや研究室決めの前に化学科の研究室の雰囲気を知りたい」

……などなど、悩み事・相談したいことがありましたら気軽にご相談ください!

出来る限りサポートさせていただきます!

昨年から引き続き、ブログの方も書いていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本日は新年度に入りましたので、改めて自己紹介をしたいと思います。

*プロフィール*

所属・学年:化学科 修士2年

研究室:末永研究室(天然物化学研究室)

研究テーマ:天然有機化合物の全合成およびプローブ合成

得意分野:有機化学、教職課程

サークル:竹之会

趣味:読書、御朱印集め

進路:修士卒業後は外部の博士課程に進学予定

教職課程や進学云々については、過去のブログをご参照ください!

*研究*

私が現在取り組んでいる研究は、天然に存在する有機分子の全合成、つまり「市販の試薬を原料にして複雑な有機分子を合成する」という研究です。

生体分子に対して強く相互作用できる天然物は、将来薬剤として活躍するポテンシャルを秘めています。そうした天然物に着目し、化学的に合成できるよう研究することは、医薬の観点からも非常に大切なことになります。天然物の構造次第では、合成が困難になる場合がありますが、その困難な合成をいかに効率的に、美しく行えるかが研究者の腕の見せ所です。

私は現在、がん細胞に対して強力に毒性を示す天然物に着目して合成研究を行っています。薬剤になるポテンシャルがあるのはもちろん、構造的にもユニークな骨格をしており、かなり魅力のある分子です。合成計画を立てて実際に反応させてみて、上手くいかなかったら原因を考えたり別の方法を模索して……と、日々試行錯誤しています。それで上手く行ったときの爽快感はすごいですし、上手くいくようにあれこれ考えるのも面白いです。

昨年は何回か学会に参加しました。学外の学生と意見を交換し、たくさん交流することができました。今年度は海外の学会のポスター発表にも挑戦する予定で、今から緊張しています。

*サークル*

私が所属しているサークル「竹之会」は長い歴史をもつ和楽器サークルで、箏・三味線・尺八の三つの楽器で古曲を合奏し、三田祭や演奏会で披露しています。私は学部1年生のときに竹之会に入会し(コロナ禍だったのであまり活動できませんでしたが)、三味線を習い始めました。

音楽は小学校の時にトランペットをやっていたくらいで弦楽器はあまり触ったことがなく、入会したときは全くの素人でしたが、毎週先生にお稽古をしていただいて、少しずつ少しずつ三味線が弾けるようになってきました。唄いながら三味線を演奏する曲もあり、難易度が高いことからくじけそうになることも多いですが、演奏できるようになった時はすごく達成感があります。

個人での演奏も楽しいですが、このサークルの醍醐味は箏や尺八と合奏が出来るところにあります。部員一同で心を合わせて演奏し、ばっちり決まったときは嬉しくて、「このサークルに入って良かったな」と思いました。

年に一度、12月頃にコンサートホールを借り、OBOGも呼んで定期演奏会を行います。現役部員は全員振袖や袴などを着るため、とっても華やかです!

大学院に入ってからはあまり顔を出せていませんが、演奏会や三田祭の折に顔を出すと温かく迎えてくれる場所になっています。

*趣味*

さて、私の趣味は先ほど挙げたように読書と御朱印集めです。

読書は通学中、常にリュックの中に文庫本を1冊入れて、電車の中で読んでいます。主にミステリーやサスペンス、SFやファンタジーが大好きです!ハラハラドキドキする展開を読むと、時間を忘れて没頭してしまいます。本の世界に感情移入しすぎて、電車の中で涙ぐんだり、駅に着いたことに気づかず乗り過ごしたりしたことも……笑。

休みの日や、研究室から早く帰れた日は本屋さんに行って面白そうな本がないか探します。大体はいつも読んでいる作家さんが新作を出していないかチェックするだけですが、たまに表紙に魅かれて本を買うこともあります。表紙で本を選んで、内容がとても面白かったときは得した気分になれます。

御朱印集めは、大学に入ったころから続けている趣味です。たまに休みの日に関東近郊の寺社を訪ねて御朱印を貰っています。かつては毎週末に出かけたり、大学の授業の帰りに寄り道して神社に行ったりと結構な頻度で御朱印を集めていましたが、最近は暇もお金もなく……泣。年に2~3回くらい、頻度は落ちましたが細々と続けています。

遠方へ行くときには御朱印帳を持って行って、暇なときにお寺や神社で御朱印を貰います。結構いろんなところの御朱印が集まって、旅行の記録にもなっています。改めて見返すとそれぞれ特徴のある御朱印で、見ていて楽しいです。

*さいごに*

今回は新年度の初めということで、自己紹介をしました。

勉強の質問だけでなく、履修や進路選択の質問、外部の大学院への進学についてなど、相談したいことがあったら気軽に理工学メディアセンター1階のデスクまでお越しください!

今年度もよろしくお願いいたします。

能登

------------------------------

理工学研究科の院生スタッフが自身の経験をもとに、学習や研究・進路に関する質問・相談に応じます。

授業の課題や試験に向けての学習相談はもちろん、学科分け、研究室選び、大学院進学、就職活動などの進路相談にも、経験豊富な院生スタッフが親身になって相談に乗ります。ぜひお気軽にご相談ください。

日吉キャンパスの1・2年生も相談できます! オンラインでも相談できます!

-----------------------------

はじめまして!ラーニングサポート月曜日12:30~14:30の修士2年、草壁と申します。

数学や物理、力学分野で分からないところがあればぜひ聞きに来てください!1年間よろしくお願いいたします。

今回は、初回ということで自己紹介をしたいと思います。

◎プロフィール

学科: 機械工学科(安藤研究室)

学年: 修士2年

研究内容: ゲルの中の気泡の動力学

サークル: 日仏学生会(OFJ), 日独学生会(JDS)

その他: 大学院ダブルディグリープログラム(DD)で, ドイツのアーヘン工科大学(RWTH Aachen)に留学していました。外国語を学ぶことが好きで, 日本語(母語), 英語, フランス語, ドイツ語を話します。

◎研究について

みなさんは泡と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?

シャボン玉や石鹸の泡、炭酸飲料に入っているガスの泡などを思い浮かべると思います。

私は、まさにこの泡について研究しています!

もう少し詳しく説明をすると、私はキャビテーションという現象によって引き起こされる気泡についての研究を行っています。キャビテーションとは、流体の圧力の減少によって起こる液体から気体への相変化(つまり蒸発)のことを指します。沸騰する際も泡が出ると思いますが、これは温度上昇によって液体から気体に相変化するのに対して、キャビテーションは圧力の低下によるものです。

キャビテーション気泡のうち、私が研究している気泡は1~数100マイクロメートルのオーダーの大きさを持っていますが、これが圧力の変化によって、小さくなり、崩壊することがありますが、この際、衝撃波が発生することが知られています。この衝撃波は、医療分野で、腎結石の粉砕術などに用いられています。このように、医療分野等では気泡が体内の皮下組織のようなソフトマター内で発生し応用されています。ソフトマターの中の気泡の動力学の知見を得ることは大変重要であり、これが私の研究テーマです。

◎サークル

学部1, 2年生の頃は, 特にサークルに所属していませんでしたが, 3年生の秋学期に日仏学生会(Organisation Franco-Japonaise)という学生団体(現在は公認団体)を設立しました。フランス語圏から来た学生と深く交流できるサークルでフランス語力がとても伸びると思うのでおすすめです。実際, 僕はフランス語をC1レベルまで話せるようになりました。また, 現在はドイツ語圏から来た学生と日吉キャンパスなどで交流できる日独学生会(Japanisch-Deutsche Studentenorganisation)の設立に携わっています。ドイツ語・ドイツ文化に興味がある方がいらっしゃったら, ぜひ対面の活動に参加してみて下さい!!

◎留学

前述の通り, 私は2023年8月から2025年の3月まで, ダブルディグリープログラムでドイツのアーヘン工科大学に留学し, 修士課程の学生として機械工学を専攻していました。私の研究は, ゲルの中の気泡動力学であることから, ゲルについて知ることはとても大切なので, 修士論文の研究として, ハイドロゲルの膨潤に関する理論の研究を行いました。私にとっては初めての海外の長期滞在で, 大変なこともありましたが, それ以上に楽しいことがあり, 学問的にも一個人としても成長できるとても貴重な機会になりました。留学の話に関しては, また後のブログに詳しく書こうと思っています!

簡単な自己紹介でしたが、自分の研究と語学にとても興味があります!

1年間よろしくお願いいたします!

------------------------------

理工学研究科の院生スタッフが自身の経験をもとに、学習や研究・進路に関する質問・相談に応じます。

授業の課題や試験に向けての学習相談はもちろん、学科分け、研究室選び、大学院進学、就職活動などの進路相談にも、経験豊富な院生スタッフが親身になって相談に乗ります。ぜひお気軽にご相談ください。

日吉キャンパスの1・2年生も相談できます! オンラインでも相談できます!

-----------------------------

はじめまして!!

本年度からラーニングサポート毎週金曜12:30~14:00を担当させていただきます、

市川智之(いちかわ ともゆき)と申します!!

「勉強で困っていることがある」

「学科選択どうしよう・・・」

「管理工学科に興味がある」

「企業の有給長期インターンに参加してみたい」

などなど、気になることがあれば何でも相談しに来てください!

では、初回の記事ということで、他の皆さん同様自己紹介からはじめます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

👨自己紹介👨

・学年:修士2年(M2)

・学科:管理工学科

・研究室:松林研究室(ゲーム理論)

・研究内容:プラットフォームにおける投げ銭モデルのゲーム理論的分析

・趣味:ランニング、クロスバイク、旅行、アニメ、漫画

・得意分野:管理工学分野全般(経済、金融、統計、情報、OR、人間工学、IE 等)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

📚研究について📚

皆さんyoutubeはよく観ますか?

最近そういったプラットフォームでライブ配信する方が増えてきましたよね。

配信をすると、空いた時間を使ってたくさんの人たちとオンライン上でお話しすることができますし、「面白いな!」「応援したいな!」と思ってくれた方々が時々お金を投げてくれます。

私はそんな投げ銭について、まじめに研究しています。

「プラットフォームが月額いくらというように価格を設定した方が儲かるのでは?」

「投げ銭ビジネスはプラットフォームと配信者の両者にとってwin-winなシステムなの?」

というような投げ銭にまつわる様々な疑問に対して、ゲーム理論を携え、日々せっせかせっせか立ち向かっています。

ところで、ゲーム理論とはいったいどのような学問なのでしょうか?

「ゲーム理論」。けっこうキャッチ―な名前ですよね。私は大好きです。知らない方に言うとピコピコのゲームのこととよく間違われますが、全然違います。ゲーム理論は、社会で起きている事象について「どうしてそうなっているのか?」「その場合どうすべきか?」数学的・理論的に解き明かす学問で、数学と経済学のハーフみたいな学問です。

数学がこの不確実な社会で上手く生きるための道しるべとなる。ゲーム理論はこのことを強く実感させてくれるとても素晴らしい学問です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

🏃趣味について🚲

サークルには入っていないです・・。

ただ趣味でランニングは続けています。中学・高校は陸上部の長距離をしていました。

1500m走のベストタイムは4分4秒で、5000m走のベストタイムは15分28秒です!

どうでしょうか。速いのか遅いのか全然分からないでしょう。走ったことがある人にしか伝わらないのが、陸上長距離選手の辛い所です。

その他の趣味は漫画やアニメ、クロスバイクです。

流行りの漫画やアニメについては大体知っています。クロスバイクは自転車便のアルバイトをきっかけに始めたものです。自転車便(かっこよく言うとメッセンジャー)のお仕事、アルバイト選びに悩んでいる方、おすすめです。私が所属していたのは、T-serv(ティーサーブ)というメッセンジャーです。大手町の街並みを楽しみながら、企業様から企業様へ書類を届ける仕事です。東京の道について詳しくなれますし、いろんな有名企業・大企業の名前を覚えることができます。あと、時給も高いです。興味があるという方がいましたら、ぜひ声をかけてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

今後も自身の勉強や就職活動などについて、様々なことを発信していけたらと思います!

これから1年間どうぞよろしくお願いいたします!

市川

------------------------------

理工学研究科の院生スタッフが自身の経験をもとに、学習や研究・進路に関する質問・相談に応じます。

授業の課題や試験に向けての学習相談はもちろん、学科分け、研究室選び、大学院進学、就職活動などの進路相談にも、経験豊富な院生スタッフが親身になって相談に乗ります。ぜひお気軽にご相談ください。

日吉キャンパスの1・2年生も相談できます! オンラインでも相談できます!

-----------------------------

はじめまして!

2025年度の毎週木曜日12:30~14:00を担当します、田名網です。

よろしくお願いします。

「機械系の授業で困っている」

「レポートの書き方が分からない」

「研究室選び・就職活動に悩んでいる」

という方はお気軽にご相談ください🙌

初めての投稿では、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います!

・学年:修士2年(M2)

・学科:機械工学科

・研究室:尾上研究室(MEMS・微細加工)

・研究内容:自然分解性ワイヤレス土壌尿素センサ

・サークル:スローフードクラブ(農業・料理)

・趣味:ライブ鑑賞(お笑い・音楽フェス)

・得意分野:4力学(機械・材料・熱・流体)、制御工学、応用解析第一、

MATLAB、CAD、レポート作成

皆さんは毎年、健康診断を受診されますか??

実は、土壌も人間と同じように健康診断が定期的に行われます!

診断によって土壌の栄養素の過不足がわかり

作物の育ちやすい土壌であるかどうかを知ることができます。

また診断結果をもとに土壌の栄養素のバランスを整えることで

作物の品質や収量が向上します。

人口増加に伴い食糧不足が危惧される今、

作物の品質や収量を向上させるために土壌の状態を知ることは重要です!

そこで、私は土壌の状態を知るための土壌センサを開発しています。

このセンサの特徴は何といっても消えてなくなることです!

センサは「自然に分解される」かつ「環境にやさしい」材料のみでつくられるため

やがて分解してなくなります。

そのため使用後に回収する必要がありません。

環境にやさしく回収が不要な土壌センサは、

広大な農地にばらまいて設置することができ

土壌の状態を知る手段として役に立つと考えられます。

修士1年では国際会議でカナダのモントリオールへ行き、研究発表を行いました🍁

英語での発表はとても緊張しましたが、貴重な経験となりました。

研究室に所属すると初めてのことがたくさんあります。

卒業研究、学会発表、論文執筆、、、

最初は緊張したり、不安になったりしますが、最終的には何とかなります💪

今後もブログで研究生活を紹介します!

学部時代は「スローフードクラブ」という農業や料理をするサークルに所属していました。

スローフードクラブでは、日吉キャンパスにある畑でトマト🍅やイチゴ🍓

といった様々な作物を育てています。

育てた作物を料理して食べたり、農家さんへ訪問して農業体験をしたりと

食に関わる活動に取り組めることが魅力の1つです。

三田祭ではギロピタ(ギリシャ料理)やタキートス(メキシコ料理)

といった異国料理の屋台を出店していました。

珍しい料理を作ることができて楽しかったです。

食べることが好きな方におすすめのサークルです!

どの学年からでも入りやすいサークルですので

興味のある方はぜひスローフードクラブのInstagramを覗いてみてください👀

趣味はライブ鑑賞です。

漫才やコントを観ることが好きで

新宿や渋谷にある吉本の劇場に足を運んでいます🏃

また音楽を聴くことが好きで

JAPAN JAMやMETROCKといった音楽フェスにも行きます🎸

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後も研究生活や就職活動など情報を発信していきます!

1年間よろしくお願いします。

------------------------------

理工学研究科の院生スタッフが自身の経験をもとに、学習や研究・進路に関する質問・相談に応じます。

授業の課題や試験に向けての学習相談はもちろん、学科分け、研究室選び、大学院進学、就職活動などの進路相談にも、経験豊富な院生スタッフが親身になって相談に乗ります。ぜひお気軽にご相談ください。

日吉キャンパスの1・2年生も相談できます! オンラインでも相談できます!

-----------------------------

こんにちは🌸

2025年度火曜14:00~15:30担当の山本です。

昨年に引き続きラーニングサポートを担当します。

1年間よろしくお願いします!

2025年度最初の投稿なので、まずは改めて自己紹介をしたいと思います💬

・学年:修士2年(M2)

・学科:応用化学科

・研究室:今井・緒明研究室(材料化学研究室)

・研究内容:リチウムイオン二次電池

・サークル:慶應塾生新聞会、スローフードクラブ

・趣味:文房具収集、ガチャガチャめぐり、カラオケ

・得意分野:化学A~D, マテリアル合成, 有機化学, 高分子化学, 電気化学, 基礎・応用化学実験, 教職課程

今井・緒明研究室(材料化学研究室)では、電極、強化材料、センシングなどの材料化学に関する研究を幅広く取り扱っています。

材料化学研究室の特徴は、一人ひとりが研究テーマを持っていることです。

2023年6月に緒明先生がゲストスピーカーを務めたサイエンスカフェでは、研究室メンバーそれぞれの研究内容を幅広く紹介していますので、興味がある方はぜひご覧ください!

実演を交えているので詳しくない人でも楽しむことができると思います👀

~当日のレポート・資料・録画はこちらよりどうぞ 👇~

✔ レポート ✔ 資料 ✔ 録画 (keio.jpの認証が必要です)

私はリチウムイオン二次電池について研究しています。

リチウムイオン二次電池は、皆さんが普段使用しているスマートフォンやノートパソコン、モバイルバッテリーにも組み込まれている、生活になくてはならない電池のひとつです。

最近注目が集まっているドローンにも使用されています。

私の研究では、これらのデバイスに使われているようなリチウムイオン電池の材料の高性能化を目指しています。

高性能化が達成できれば、現在は30分しか飛行できないドローンが2時間も飛べるようになります

普段は、まずは機械学習を用いて有望な材料を探し、有望な材料が見つかると実験で性能を確かめる、という流れで研究を進めています。

自らの手で材料の探索から性能の確認までできるところが私の研究の中でも特に面白いところです!

高性能な材料を発見できると、他の所では得られないくらいの達成感があります🔥

昨年度は学会参加や論文の執筆など新しいことも経験した充実した年でした。

昨年度末に「司書教諭」の資格を取得しました。

司書教諭って何?と思う方が多いと思います。

司書教諭とは教員の立場から学校図書館の運営や指導を行うための資格のことです。

私も教職課程を履修するまでは存在は知りませんでした。

しかし、教職課程を履修しながら追加で5科目履修するだけで取得できることを知り、4年生から履修を始めました。

4年生のうちに3科目分は履修できたのですが、大学院に入ってからは研究室のスケジュールと授業のスケジュールが合わず残りの科目の慶應での履修は諦めました。

そこで利用したのが放送大学での司書教諭科目の履修です。

放送大学は通信制の大学で、テレビやラジオ、インターネットなどを活用して学ぶことができます。

オンデマンド授業の受講と中間・期末課題を提出することで単位が取得できるため、研究生活の合間に学習を進めることができました。

昨年度に履修が終わり、先日司書教諭の免許状が発行されました📚

もしも教職課程を履修している方がいたら、是非司書教諭について調べてみてください!

今回は簡単な自己紹介だけでしたが、ここで書けなかったことはまた後日ブログにしたいと思います📌

火曜14:00~15:30にはメディアセンターで相談も受け付けています!

授業でわからなかったことだけでなく、研究室選びや教職課程のことなど、幅広く相談にのることができるのでお気軽にお越しください🌱

山本

みなさま はじめまして!

*プロフィール*

・学年:修士2年(M2)

・学科:応用化学科

・研究室:材料化学研究室(今井・緒明研究室)

・研究内容:刺激応答性色変化材料の開発

・趣味:旅行、茶道、キャッチボール

・好きな食べ物:みかん

*研究について*

------------------------------

理工学研究科の院生スタッフが自身の経験をもとに、学習や研究・進路に関する質問・相談に応じます。

授業の課題や試験に向けての学習相談はもちろん、学科分け、研究室選び、大学院進学、就職活動などの進路相談にも、経験豊富な院生スタッフが親身になって相談に乗ります。ぜひお気軽にご相談ください。

日吉キャンパスの1・2年生も相談できます! オンラインでも相談できます!

-----------------------------

みなさんこんにちは!

毎週金曜日14:00~15:30のラーニングサポートを担当する谷尻と申します。

昨年度に引き続き、よろしくお願いいたします!

皆様のお役に立ちたいと考えております!

”機械系の授業で分からない部分がある”

”機械科の履修を相談したい”

”機械科の研究室について知りたい”

”機械系の就職活動を知りたい”

という方はお気軽にご相談ください!

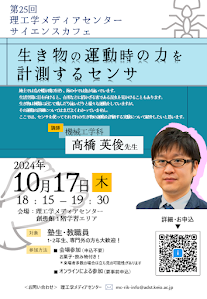

日吉キャンパスや矢上キャンパスに通っている学生の皆さんの中には、昨年の夏から秋にかけてこのポスターをよく目にされた方も多いのではないでしょうか。こちらは昨年 10/17(水)に理工学メディアセンター創想館1階で行われた、講演会形式のイベント『サイエンスカフェ』のポスターになります!本稿では司会進行を務めさせていただいた私が簡単に、その様子や感想を述べさせていただきます(本講演での配布資料や録画映像はこちらからご覧になることができます(要慶應ID))。

日吉キャンパスや矢上キャンパスに通っている学生の皆さんの中には、昨年の夏から秋にかけてこのポスターをよく目にされた方も多いのではないでしょうか。こちらは昨年 10/17(水)に理工学メディアセンター創想館1階で行われた、講演会形式のイベント『サイエンスカフェ』のポスターになります!本稿では司会進行を務めさせていただいた私が簡単に、その様子や感想を述べさせていただきます(本講演での配布資料や録画映像はこちらからご覧になることができます(要慶應ID))。